L'épopée de Jacques Chaudruc, capitaine de dragons - partie 1

Je me suis toujours interrogé sur un fait qui est rapporté par certains auteurs (cf. infra) faisant référence aux événements de septembre 1757 survenus sur l'île d'Aix : la résistance du meunier, retranché dans son moulin, ripostant contre les envahisseurs britanniques. Décryptons ensemble cette affaire.

Dans un premier temps, je vous propose quelques extraits de documents narrant clairement les faits. A la fin de chaque extrait, je laisserai, entre crochets, un petit commentaire.

L'origine de cette histoire a été retranscrite ainsi (suivront ensuite les autres références, par année de parution) :

Dans un premier temps, je vous propose quelques extraits de documents narrant clairement les faits. A la fin de chaque extrait, je laisserai, entre crochets, un petit commentaire.

L'origine de cette histoire a été retranscrite ainsi (suivront ensuite les autres références, par année de parution) :

In Bulletin de la société des archives historiques de Saintonge et d'Aunis XXV, 1905. Extrait de Quelques notes à propos de la guerre de Sept Ans sur les côtes d'Aunis et de Bretagne (1755-1759), par M. le baron Chaudruc de Crazannes, pp. 7 à 19 :

« Une tradition orale a conservé dans le pays le souvenir d’une action de bravoure aussi héroïque que celle de Barbanègre à la belle défense d’Huningue. Un meunier, dont le moulin était situé à l’endroit dit La Sommité, et auquel on ne pouvait parvenir qu’en passant dans un sentier étroit entre deux espèces de marais submergés, qu’on peut encore reconnaître aujourd’hui, s’y barricada avec un parent qui y fut tué, et soutint les attaques des Anglais, qui, ennuyés des pertes qu’ils éprouvaient, et pénétrés de l’idée que le moulin était plein d’hommes armés, lui envoyèrent un parlementaire pour lui accorder une capitulation. Il la reçut, et les couvrit de confusion en sortant seul de son moulin. »

>>> [Il est noté en première note de bas de page 51 que Lesson s’est rendu sur l’île d’Aix en août 1819 ; il était alors âgé de 25 ans].

Jacques CHAUDRUC

(1732-1788)

Blason : de gueules au chevron d'argent, surmonté d'un buste d'homme du même, accompagné en chef de deux étoiles aussi d'argent et en pointe d'un lion passant d'or

1732

- 1er février : naissance à La Rochelle, paroisse Saint-Barthélémy. Il est baptisé le lendemain.

1750

- février : entre comme surnuméraire à la compagnie des mousquetaires gris. Il n'y reste que quelques mois.

1751

- avril : obtient un brevet de capitaine de dragons dans la compagnie détachée de la capitainerie garde-côtes de La Rochelle.

1757

- 24 septembre : réquisitionne une batterie d'artillerie à Châtelaillon et met en déroute deux chaloupes anglaises.

1758

- 9 juillet : participe à la défense de La Rochelle suite à une tentative de débarquement de 150 Britanniques ayant voyagé à bord de quatre navires corsaires en provenance de Guernesey.

1760

- 5 avril : son père, Jean Chaudruc, négociant et armateur négrier à La Rochelle, acquiert pour 145 000 livres la seigneurie de Crazannes.

1762

- hérite de la seigneurie de Crazannes suite au décès de son père la même année.

1771

- 1er mars : achète une maison à Pierre Pain, commis à la recette des tailles de Saintes ; ladite maison est sise paroisse Saint-Pierre, censive du doyenné, confrontant par devant à la rue Saint-Pierre, par derrière à Mercier, maître en chirurgie.

1778

- 24 avril : abjure sa foi protestante et se convertit au catholicisme à Saintes.

1779

- devient capitaine de canonniers de la division de Soubise, commandée par le comte de la Chevallerie de Marcilly (lequel possédait alors le château de la Bristière à Echillais).

1781

- 2 août : mariage avec Anne-Josèphe-Victoire-Suzanne Dumas à Bruniquel en l'église Saint-Maffre (Tarn-et-Garonne).

1788

- 6 décembre : décède à Saintes, paroisse Saint-Pierre, à l'âge de 56 ans. Il est noté sur son acte de décès qu'il fut successivement capitaine de dragons, capitaine des canonniers gardes-côtes de la division de Soubise, conseiller du roi, chevalier d'honneur au bureau des finances de La Rochelle.

In Bulletin de la société des archives historiques de Saintonge et d'Aunis XXV, 1905. Extrait de Quelques notes à propos de la guerre de Sept Ans sur les côtes d'Aunis et de Bretagne (1755-1759), par M. le baron Chaudruc de Crazannes, pp. 7 à 19.

20 septembre 1757

Le 20 du mois de septembre 1757, M. le Prince, gouverneur de l’île de Ré, expédia à M. le maréchal de Senecterre, commandant des provinces de Poitou, Aunis et Saintonge, un courrier pour lui donner avis qu’il paraissait à hauteur de cette île une flotte anglaise armée depuis longtemps à l’ombre du mystère et dont les coups sûrs et inattendus devaient foudroyer la partie de l’univers qu’elle irait attaquer.

Dans ce temps de crise j’étais au château de Montroy à deux lieues de La Rochelle, chez Madame la comtesse de Noyant, où les circonstances avaient rassemblés une douzaine de capitaines du régiment de Royal-Dragons cantonnés dans les environs et les majors des régiments de Béarn et Bigorre en garnison pour lors à La Rochelle. Les progrès d’une nouvelle aussi inattendue la portèrent bientôt jusqu’à Montroy, nous l’y jugeâmes assez hasardée et nous continuâmes d’y faire bonne chère et d’y danser jusqu’à une plus ample certitude de cet événement.

21 septembre 1757

La nuit du 20 au 21 nous eûmes une très vive alerte, réveillés par le bruit du tocsin et de la générale. L’amour de la patrie, la fidélité pour notre auguste maître, notre état, l’honneur enfin, ce préjugé sacré qui est la vertu des grandes âmes, tout nous anima. Dans ce fortuné moment, foulant aux pieds les vils charmes du sommeil, nous nous levâmes et jusqu’à 10 heures du matin, nous courûmes en chemise dans les villages voisins pour éclaircir les sujets de cette alerte et savoir enfin s’il fallait aller vaincre ou mourir.

A une heure après midi, nous étions prêts de nous mettre autour d’une table où les mets bien apprêtés qui la couvraient promettaient de nous dédommager des fatigues de la nuit et de la matinée, lorsque les ordres du maréchal qui portaient que nous eussions à nous rendre à nos troupes confirmèrent la certitude de l’apparition des Anglais.

Nous jugeâmes qu’il convenait de bien dîner avant de nous mettre en marche. Deux morts se présentèrent à nos yeux, celle d’inanition et celle qui pouvait nous enlever dans le combat ; nous nous mîmes bien à l’abri de la première, et à trois heures nous nous disposâmes à aller parer les coups de la dernière.

L’ardeur du maître eut bientôt passé dans l’être de mon coursier ; d’une démarche aussi prompte que fière, il me conduisit en cabriolet à Saint-Xandre, où je trouvai cent de mes dragons en bataille. Je fis une exacte revue de leurs armes. Je marquai leurs logements, et après une pathétique harangue, je leur donnai ordre de se tenir prêts au premier signal, et je me rendis chez le maréchal pour prendre les derniers ordres.

La flotte anglaise parut enfin dans nos pertuis ce même soir.

22 septembre 1757

Le 22 toute la matinée fut employée à des préparatifs militaires et je passai toute la soirée avec les généraux au haut de la tour de la Lanterne, à observer les mouvements de la flotte qui mouilla à sept heures dans la rade des Basques, sous l’île d’Oléron. Elle consistait en 17 gros vaisseaux de ligne, neuf frégates, deux galiotes à bombes et quatre-vingt douze vaisseaux de transport. L’amiral Hawke commandait cette flotte et le général Mordaunt avait le commandement de 10 mille hommes de débarquement des meilleures troupes d’Angleterre.

Nous n’avions dans la province que les régiments de Languedoc, de Corse, et les grenadiers royaux de Brulart, pour l’île de Ré ; les régiments de Rouergue, un bataillon de milice et les gardes-côtes de l’île à Oléron ; le régiment de La Sarre et quelques gardes-côtes sous les ordres de M. le marquis de Surgères, sur les bords de la Charente au-dessus de Rochefort, et les régiments de Royal-Dragons, Béarn, Bigorre ; quelques milices du bataillon de Rennes, et trois capitaineries gardes-côtes, formant environ douze cents hommes de compagnies détachées ; et le reste des paysans de la campagne ou compagnies du guet, sur nos côtes depuis Charon jusqu’à Rochefort.

23 septembre 1757

Le lendemain 23 à sept heures du matin, M. le comte de Maulevrier-Langeron fit envoyé avec trois cents hommes des piquets de Béarn et Bigorre à Fouras qui était la partie plus à portée de favoriser la descente et les pernicieux desseins de l’ennemi. Et à onze heures, M. le maréchal se transporta à Angoulins ou étaient campés deux mille cinq cents hommes de gardes-côtes. J’y suivis bientôt le maréchal qui avait pour lors la goutte. Nous eûmes le deuil d’y voir attaquer à midi, l’île d’Aix par deux vaisseaux de guerre, qui après une vigoureuse défense de la part de l’île, s’en rendirent maîtres dans une demi-heure.

Bien résolu à venger la prise de cette île, dont les fortifications mille fois commencées et mille fois détruites par les premières vagues qui venaient s’y briser, annonçaient à l’Europe qu’elle était imprenable, je me rendis à La Rochelle et chez M. le maréchal qui était de retour, pour obtenir qu’il voulut m’employer à la défense de mon pays.

Il était décidé que les dragons de Culant ne serviraient pas au corps et qu’ils n’auraient d’autre emploi que celui de porter les nouvelles et les paquets d’ordres d’un camp à l’autre.

Il est humiliant à un brave officier de ne commander que des courriers et de ne jouer dans une affaire aussi importante que le rôle de directeur de poste ou de messagerie. Aussi combattis-je avec toute la force dont je fus capable ce projet aussi funeste pour moi qu’il eut été avantageux à l’ennemi s’il eut effectué ses desseins.

J’eus le bonheur de réussir. Ma bonne volonté plut à Monsieur le maréchal. Il accorda que j’aurais un détachement de cent dragons et que je le conduirais le lendemain au camp d’Angoulins sous les ordres de M. de Torinville, sous qui je devais servir. Je fis partir soudain un exprès pour Saint-Xandre ou étaient rassemblés ces dragons avec ordre de se rendre le 24 à cinq heures du matin sur le glacis entre la porte Royale et la porte Dauphine où je devais les aller prendre.

Il est d’usage quand on doit entrer en campagne de mettre ordre à ses affaires et de se munir autant qu’on le peut, de toutes les choses essentielles à la vie et au vêtement. Celle que j’allais commencer pouvait être longue et dure. Il commençait déjà à geler toutes les nuits et l’apparition inattendue de l’ennemi ne nous avait pas laissé le temps de pourvoir à la subsistance des troupes.

Pour l’ordre dans la maison, j’en remis les clefs à M. Bonnaud mon oncle et le priai de se conduire suivant l’exigence des cas. J’avais quatre-vingts mille livres en argent que j’offris de prêter à la ville pour pourvoir à la subsistance des troupes et de ses habitants. Mon offre fut acceptée en partie. On en prit quinze mille livres et je priai M. Bonnaud d’en donner le reste, s’il en était besoin.

A l’égard de mon équipage, il fut très mince. Je n’avais qu’un habit d’uniforme extrêmement léger, une petite redingote et un portemanteau où je mis deux chemises, un bonnet de voyage, quatre mouchoirs et une paire de bas de bottes. Le portemanteau fut porté derrière mon laquais Dauphiné, ancien cocher et vieux ivrogne qui m’a beaucoup amusé pendant la campagne. Et sur un cheval à paniers, j’avais dix aloyaux, douze gigots et quinze pains de vingt livres [Il convient de dire pour justifier ces quantités imposantes que Jacques Chaudruc, qui avait déjà équipé à ses frais sa compagnie de dragons, voulut aussi la nourrir pendant la campagne]. Comme j’avais toujours ouï dire que les premières vertus d’un militaire étaient la présence d’esprit et la prudence, j’eus peur de perdre ces avantages précieux si je me laissais emporter au goût de vingt-cinq bouteilles d’un très bon vin qu’on m’offrit. Je les refusai donc et je partis sans rien prendre de plus que trois louis en or.

24 septembre 1757

Le 24 au matin je partis pour joindre ma troupe que je conduisis en très bon ordre après lui avoir fait traverser la ville où sa bonne contenance fit renaître l’assurance et la confiance dans toutes les âmes timides.

A 9 heures du matin j’arrivai à Angoulins, mais le sieur de Torinville avait eu ordre d’évacuer ce village à la pointe du jour et de marcher avec les troupes qui y étaient campées le long de la côte vers Rochefort parce que l’escadre anglaise s’était toute portée sur ce côté. On me signifia soudain de continuer ma marche et d’aller toujours jusqu’à ce que j’atteignis ledit sieur de Torinville.

Je ne fus pas plus tôt sorti d’Angoulins et à l’entrée de la garenne de Châtelaillon, la mer étant haute, que j’aperçus par-dessus de petites dunes de sable qui servaient de retranchement à cette partie, deux voiles qui me parurent à bonne portée de mousquet. Ne voyant que le haut des mâts, je pensai que ce pouvaient être des traversiers qui s’étaient échoués sur le platin pour être à l’abri de l’ennemi. Je m’avançai seul jusque sur ces dunes et fus détrompé en voyant que c’étaient deux grandes chaloupes de l’escadre dans laquelle il paraissait y avoir trois cents hommes de troupe. Je retournai à mes dragons et après avoir fait faire silence « Mes amis, leur dis-je, vous êtes tous Français, vous avez vos biens, vos femmes, vos enfants, votre personne à défendre », et leur montrant les deux chaloupes, « Voilà l’ennemi, il faut faire bonne contenance ; allons nous montrer sur le platin ! Je ne vous exposerai pas inutilement, mais que personne ne tire que je n’en donne l’ordre ! » Et nous avançâmes en avant des dunes à portée de pistolet de l’ennemi. Il y aurait eu de l’imprudence de faire feu dessus : l’ennemi aurait tiré sur nous des pierriers à mitraille et des coups de fusil qui nous auraient eu bientôt balayés, sans qu’aucune troupe eût pu se montrer. C’était démasquer notre faiblesse et leur annoncer qu’ils pouvaient sans rencontrer le moindre empêchement faire leur descente dans cet endroit. Au lieu qu’en ne faisant que les observer, ils soupçonnèrent beaucoup de troupes retranchées dans la garenne et ils prirent le large.

Je rentrai pour lors dans la garenne et continuai ma route lorsqu’à l’arrivée de Châtelaillon, je vis de nouveaux mes deux chaloupes qui sondaient sur cette pointe.

Nous n’y avions que cent paysans de la campagne commandés par un capitaine garde-côtes, deux pièces de canon et un drapeau blanc planté sur le revers du parapet qui n’était pas trop bien défendu. C’était pour lors l’heure de la messe, mes paysans et leur capitaine étaient aux pieds des autels à implorer le secours du Dieu des armées. Ce secours paraissait pressant. Les trois cents hommes pouvaient les prendre sur les temps, mettre le feu au village et rentrer dans leurs chaloupes. Il n’y avait personne pour servir le canon, qu’un pauvre diable que la fatigue avait mis hors d’état de rien faire.

Je fis rappeler, et quoique huguenot j’entrai dans l’église, et parlant au curé, je lui dis « Monsieur le curé, il est beau de louer Dieu et d’implorer son secours. J’espère que vos vœux seront exaucés. Mais Dieu en nous offrant ses grâces ne veut pas que nous soyons oisifs. Il faut mettre la main à l’œuvre, et pendant que vous êtes renfermés dans cette église, l’ennemi est à la porte qui tente une descente. »

A ces mots le curé abandonna l’autel. Il fut arrêté, n’y ayant pas de canonniers que le capitaine garde-côtes et moi servirions le canon et que M. le curé y mettrait le feu.

Oh, divin Apollon, accorde-moi ton secours ! Peins avec toute la force et l’énergie de tes sacrés crayons l’ardeur héroïque de mon curé ! Mais non, il ne faut pas mêler le profane au sacré, et quoique le curé semblable au grand Jupiter sur son aigle terrible, tenant son foudre en main, sortit de l’église, les ornements pontificaux sur le dos, les cheveux hérissés, les yeux étincelants, et la mèche allumée aux cierges de l’autel, je le peindrai comme un héros divinement inspiré et non comme ceux que les païens adoraient follement.

Dans ce pompeux équipage nous allâmes tous tirer sur les chaloupes deux grands coups de canon à bout touchant, qui ne portèrent pas. Et les chaloupes prirent encore le large et ne revinrent plus sur ces bords. Après avoir fait l’éloge de la bravoure du curé, je pris congé de lui.

Je continuai ma route jusqu’à Fouras, en faisant de distance en distance retourner les habits de mes dragons pour faire illusion à l’ennemi.

29 septembre 1757

Le 29 au matin deux galiotes à bombes se détachèrent de l’armée et vinrent se placer devant Fouras. Ils jetèrent des bombes et y tirèrent plusieurs coups de canons…

In Histoire de l’île d’Aix, par P. A. Berniard, 2006 (1ère éd. 1993). Extrait du chapitre V : L’île d’Aix et la guerre de Sept Ans (pp. 47 à 51). Page 49 :

« (...) Mais le meunier du bourg, le vigoureux Jacques Bonhomme, ne l’entend pas ainsi : son moulin à vent était situé près de l’Anse de Tridoux « dans un endroit où l’on ne pouvait parvenir qu’en passant par un étroit sentier à travers un marais difficile. Il s’y enferma, s’y barricada et soutint l’attaque. Les Anglais le cernaient ; ils étaient nombreux et tiraillaient sans relâche ; le meunier riposta et tira juste, si bien que les assiégeants, inquiétés par les pertes qu’ils subissaient et convaincus que le moulin était plein d’hommes armés, envoyèrent un parlementaire qui offrit une capitulation honorable. La garnison accepta et Jacques Bonhomme sortit avec armes et bagages, mais sans tambour, et pour cause : il était seul… »

>>> [Berniard cite Lesson (Annales maritimes et coloniales, 1820) et reprend le nom de Jacques Bonhomme cité originellement par Silvestre].

Décryptage

Le moulin

Le moulin était situé à l'emplacement du bastion nord-ouest de la fortification du bourg, d'où les toponymes bastion du moulin, batterie du moulin, porte du moulin. On ignore précisément quand l'édifice éolien a été détruit, mais il est fort possible qu'il existait encore au début du XXe siècle comme l'atteste une carte postale ancienne, le cliché ayant probablement été pris entre 1905 et 1910 (2).

Le moulin était situé à l'emplacement du bastion nord-ouest de la fortification du bourg, d'où les toponymes bastion du moulin, batterie du moulin, porte du moulin. On ignore précisément quand l'édifice éolien a été détruit, mais il est fort possible qu'il existait encore au début du XXe siècle comme l'atteste une carte postale ancienne, le cliché ayant probablement été pris entre 1905 et 1910 (2).

|

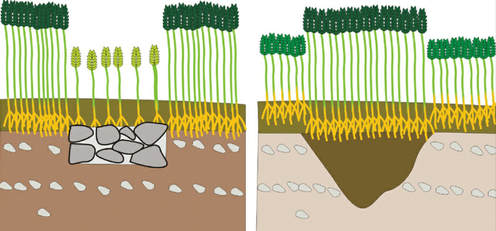

De nos jours, lorsque l'on se rend sur les lieux, on peut constater la présence d'une meule plantée à la verticale dans la terre. On peut également remarquer que l'herbe à proximité dessine un arc de cercle vert clair par rapport à la végétation alentour. L'herbe de cet arc est plus rase qu'ailleurs et dépourvue de fleurs, indiquant de fait qu'une substructure maçonnée est donc encore forcément en place.

En effet les meilleurs indices révélateurs des sites archéologiques sont les anomalies de croissance des plantes. Les structures archéologiques sont principalement de deux types : les fosses et les fossés comblés par des accumulations de terre et les fondations des bâtiments. Les fosses retiennent l'eau alors que les murs en pierre assèchent plus vite le sol. À l'aplomb des fosses, les plantes sont plus denses, plus hautes et mûrissent plus tardivement. A l'inverse, au-dessus des murs, les plantes poussent moins bien et jaunissent plus tôt (3). |

L'identité du meunier

Au regard des registres paroissiaux de l'île d'Aix, consultables sur le site Internet des archives départementales de la Charente-Maritime (4), le meunier ne s'appelait nullement Jacques Bonhomme, comme le nomme Jules Silvestre, mais Jean Rouillon (ou Rouillion, les deux occurrences étant mentionnées dans les registres). D'ailleurs, aucun Jacques Bonhomme ne résidait sur l'île.

Alors, pourquoi l'avoir nommé ainsi ?

En 1358, un certain Guillaume Carle conduisit la Grande Jacquerie (du sobriquet "Jacques", désignant les paysans, terme apparu au XIVe siècle) contre les nobles alors considérés comme des oppresseurs ; le climat est d'autant plus tendu que la guerre de Cent Ans a commencé depuis une vingtaine d'années. Le meneur des révoltés fut surnommé Jacques Bonhomme par Jean Froissart, chroniqueur contemporain de cette Grande Jacquerie.

Ainsi, on peut supposer que Silvestre a volontairement nommé le meunier Jacques Bonhomme (ignorant probablement son véritable nom) pour en faire un personnage emblématique, à l'image d'un résistant combattant farouchement les oppresseurs, à savoir, dans notre cas, les soldats britanniques.

Au regard des registres paroissiaux de l'île d'Aix, consultables sur le site Internet des archives départementales de la Charente-Maritime (4), le meunier ne s'appelait nullement Jacques Bonhomme, comme le nomme Jules Silvestre, mais Jean Rouillon (ou Rouillion, les deux occurrences étant mentionnées dans les registres). D'ailleurs, aucun Jacques Bonhomme ne résidait sur l'île.

Alors, pourquoi l'avoir nommé ainsi ?

En 1358, un certain Guillaume Carle conduisit la Grande Jacquerie (du sobriquet "Jacques", désignant les paysans, terme apparu au XIVe siècle) contre les nobles alors considérés comme des oppresseurs ; le climat est d'autant plus tendu que la guerre de Cent Ans a commencé depuis une vingtaine d'années. Le meneur des révoltés fut surnommé Jacques Bonhomme par Jean Froissart, chroniqueur contemporain de cette Grande Jacquerie.

Ainsi, on peut supposer que Silvestre a volontairement nommé le meunier Jacques Bonhomme (ignorant probablement son véritable nom) pour en faire un personnage emblématique, à l'image d'un résistant combattant farouchement les oppresseurs, à savoir, dans notre cas, les soldats britanniques.

Pertes humaines et blessés

Mais l'histoire est-elle vraie ? On peut sévèrement en douter. En effet, dans la Relation véritable de la dernière grande expédition [...] par un volontaire qui a assisté à cette expédition, datée de 1757, on peut lire :

Mais l'histoire est-elle vraie ? On peut sévèrement en douter. En effet, dans la Relation véritable de la dernière grande expédition [...] par un volontaire qui a assisté à cette expédition, datée de 1757, on peut lire :

« (...) Les deux jours suivants furent employés à faire sauter les fortifications à demi achevées de l’Isle d’Aix et pour qu’il ne fut pas dit que cette fameuse expédition ne nous avait pas coûté une goutte de sang, on s’y prit avec si peu d’adresse que l’on fit sauter en même tems quelques-uns de nos propres soldats ; cela fait nous bravâmes hardiment l’ennemi et reprîmes le 1er 8bre en toute diligence la route de nos ports où nous arrivâmes sains et saufs le 6 du même mois. »

La compilation des archives anciennes nous permet de connaître le nombre des blessés et tués, dans chaque camp :

- 2 soldats de marine tués et 11 matelots blessés sur le Magnanime.

- 1 homme tué et 7 blessés dans le fort de la Rade.

- 2 matelots et 2 soldats (5th Foot) tués et 1 sergent blessé lors de la destruction du fort par les mines.

Aucun mort ou blessé attesté lors d’une hypothétique attaque du moulin. L'histoire est belle, mais l’événement semble donc malheureusement légendaire. Jusqu'à preuve du contraire... !

- 2 soldats de marine tués et 11 matelots blessés sur le Magnanime.

- 1 homme tué et 7 blessés dans le fort de la Rade.

- 2 matelots et 2 soldats (5th Foot) tués et 1 sergent blessé lors de la destruction du fort par les mines.

Aucun mort ou blessé attesté lors d’une hypothétique attaque du moulin. L'histoire est belle, mais l’événement semble donc malheureusement légendaire. Jusqu'à preuve du contraire... !